Windows ou Linux : quel système d’exploitation choisir pour votre homelab ?

Guide complet : Choisir entre Windows et Linux pour votre homelab domestique

Introduction

Le débat entre Windows et Linux dans le monde des serveurs domestiques (homelab) est aussi ancien que passionné. En 2025, cette question devient encore plus cruciale alors que de plus en plus d’utilisateurs cherchent à créer leur propre infrastructure domestique. Ce guide vous accompagnera pas à pas dans le choix du système d’exploitation optimal pour votre homelab, en analysant les avantages et inconvénients de chaque solution.

Un homelab représente bien plus qu’un simple serveur domestique : c’est votre laboratoire personnel pour expérimenter, apprendre et héberger vos services. Le choix du système d’exploitation constitue la fondation de cette infrastructure, influençant directement les performances, la sécurité et les possibilités d’évolution de votre projet.

Matériel et prérequis nécessaires

Avant de commencer votre analyse, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

- Un ordinateur dédié ou une machine virtuelle avec au minimum 4 Go de RAM

- Un espace de stockage d’au moins 100 Go

- Une connexion internet stable

- Des clés USB de 8 Go minimum pour les installations de test

- Un accès administrateur sur votre réseau domestique

- Du temps pour tester les deux solutions (comptez une semaine par système)

1. Évaluer vos besoins spécifiques

Définir l’usage principal de votre homelab

La première étape consiste à identifier clairement vos objectifs. Posez-vous ces questions essentielles :

- Souhaitez-vous principalement héberger des fichiers et créer un NAS ?

- Prévoyez-vous de faire tourner des machines virtuelles ?

- Avez-vous besoin d’héberger des serveurs de jeux ?

- Voulez-vous expérimenter avec des conteneurs Docker ?

- Cherchez-vous à apprendre l’administration système ?

Évaluer votre niveau technique

Votre expérience technique influence directement le choix optimal :

- Débutant : Interface graphique familière prioritaire

- Intermédiaire : Équilibre entre facilité et apprentissage

- Avancé : Contrôle total et optimisation des performances

2. Analyser les avantages de Linux pour votre homelab

Domination sur le marché des serveurs

Linux alimente aujourd’hui plus de 63 % des serveurs internet mondiaux. Cette prédominance offre des avantages concrets pour votre homelab :

- Documentation abondante : Solutions facilement trouvables en ligne

- Communauté active : Forums spécialisés et support communautaire

- Écosystème mature : Outils et logiciels optimisés pour serveurs

Optimisation des ressources système

Linux excelle dans l’utilisation efficace des ressources matérielles :

- Installez une distribution serveur sans interface graphique

- Configurez uniquement les services nécessaires

- Bénéficiez d’une consommation RAM réduite (souvent 500 Mo contre 2-4 Go pour Windows)

- Optimisez les performances processeur grâce à l’absence de processus inutiles

Liberté financière totale

L’aspect économique représente un avantage majeur de Linux :

- Aucun coût de licence : Économies substantielles sur le long terme

- Machines virtuelles illimitées : Créez autant d’instances que nécessaire

- Mises à jour gratuites : Évolution continue sans frais supplémentaires

3. Examiner les cas d’usage de Windows Server

Compatibilité avec l’écosystème Microsoft

Windows Server présente des avantages dans certains contextes spécifiques :

- Intégration Active Directory : Gestion centralisée des utilisateurs

- Compatibilité logicielle : Applications Windows exclusives

- Interface familière : Courbe d’apprentissage réduite

Limitations importantes à considérer

Attention : Windows Server présente plusieurs contraintes majeures :

- Coût de licence élevé (plusieurs centaines d’euros par serveur)

- Consommation mémoire importante même au repos

- Interface graphique obligatoire consommant des ressources

- Mises à jour parfois intrusives et redémarrages fréquents

4. Tester Linux dans votre environnement

Choisir la distribution adaptée

Sélectionnez une distribution Linux en fonction de vos besoins :

- Ubuntu Server : Idéal pour débuter, documentation excellente

- Debian : Stabilité maximale, cycles de release longs

- CentOS Stream/Rocky Linux : Environnement enterprise, compatible Red Hat

- Proxmox : Spécialisé virtualisation, interface web intégrée

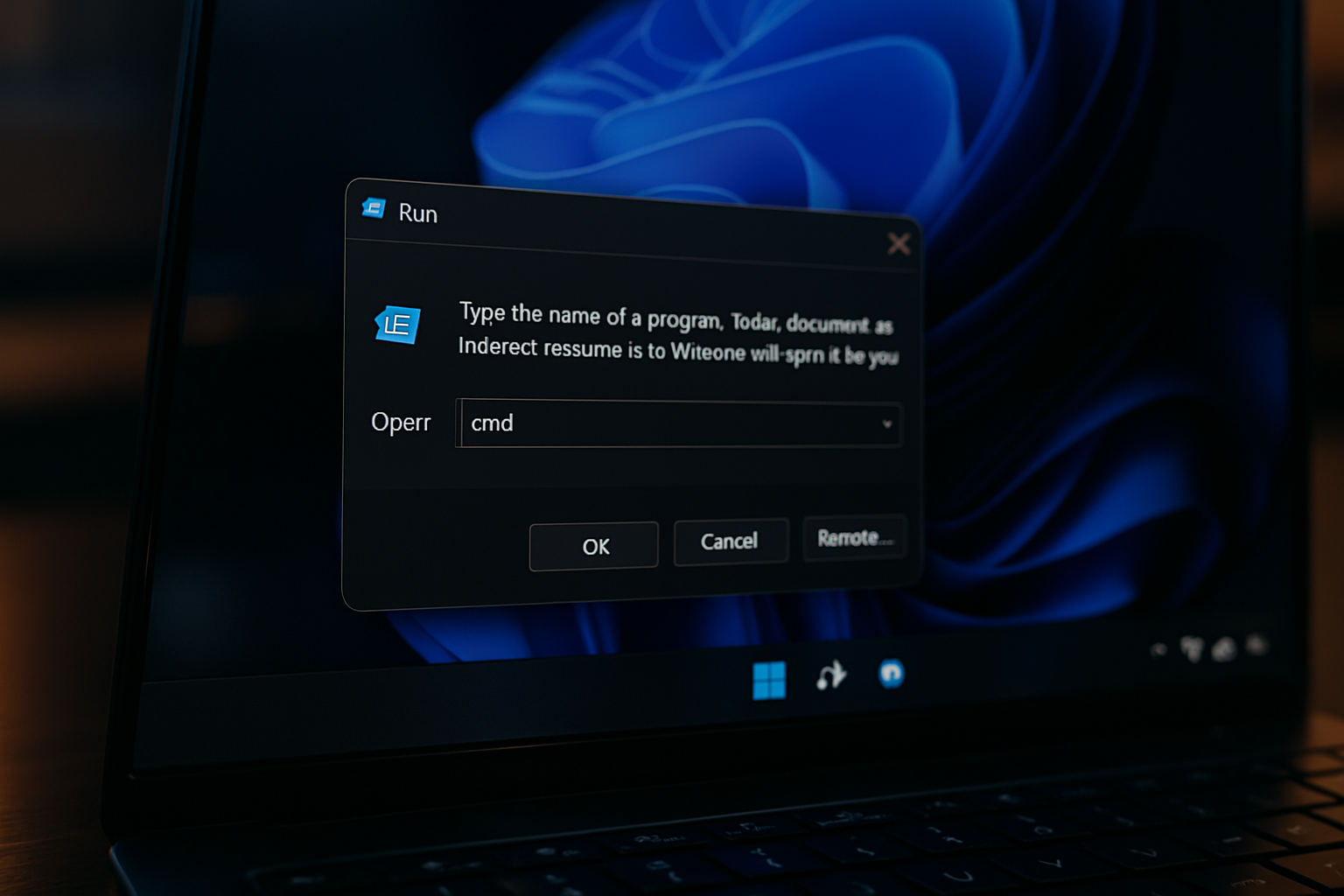

Installation et configuration initiale

Procédez méthodiquement à l’installation :

- Téléchargez l’image ISO depuis le site officiel de la distribution

- Créez une clé USB bootable avec des outils comme Rufus ou Etcher

- Configurez le BIOS/UEFI pour démarrer sur USB

- Suivez l’assistant d’installation en choisissant l’installation minimale

- Configurez le réseau avec une adresse IP statique

- Activez SSH pour l’administration à distance

Tests de performance et stabilité

Évaluez les performances de votre installation Linux :

- Mesurez l’utilisation RAM au démarrage

- Testez les transferts de fichiers réseau

- Vérifiez la stabilité sur plusieurs jours

- Documentez les temps de démarrage

5. Évaluer Windows Server en parallèle

Installation de Windows Server

Si vous souhaitez comparer, installez Windows Server :

- Obtenez une licence d’évaluation valide 180 jours

- Installez Windows Server Core pour réduire l’empreinte système

- Configurez PowerShell pour l’administration

- Activez les fonctionnalités nécessaires uniquement

Comparaison objective des performances

Effectuez les mêmes tests que pour Linux :

- Consommation mémoire comparative

- Vitesse de transfert réseau

- Temps de démarrage et d’arrêt

- Réactivité générale du système

6. Analyser les coûts sur le long terme

Calcul du coût total de possession

Établissez un comparatif financier réaliste :

- Linux : 0 € de licence + temps d’apprentissage

- Windows Server Standard : Environ 800 € + CAL utilisateurs

- Machines virtuelles supplémentaires : 0 € (Linux) vs licences additionnelles (Windows)

Retour sur investissement

Pour un homelab typique avec 3-5 machines virtuelles, Linux génère des économies de plusieurs milliers d’euros sur 5 ans, même en comptabilisant le temps d’apprentissage.

7. Prendre la décision finale

Matrice de décision

Utilisez cette grille d’évaluation pour finaliser votre choix :

| Critère | Linux | Windows Server |

|---|---|---|

| Coût | Excellent | Faible |

| Performances | Excellent | Bon |

| Stabilité | Excellent | Bon |

| Facilité d’usage | Moyen | Bon |

| Communauté | Excellent | Moyen |

Recommandations finales

Choisissez Linux si :

- Vous voulez optimiser les performances et réduire les coûts

- Vous êtes prêt à investir du temps dans l’apprentissage

- Votre homelab se concentre sur les services web, NAS, ou conteneurs

- Vous appréciez la flexibilité et la personnalisation

Optez pour Windows Server si :

- Vous avez des applications Windows critiques

- Votre environnement est déjà centré sur Microsoft

- Vous privilégiez la familiarité à l’optimisation

- Le budget licence n’est pas une contrainte

Conclusion

En 2025, Linux s’impose comme le choix optimal pour la majorité des homelabs domestiques. Sa gratuité, ses performances supérieures, et son écosystème mature en font la solution de référence pour les passionnés d’infrastructure domestique.

Windows Server conserve sa pertinence dans des cas d’usage spécifiques, particulièrement lorsque la compatibilité avec l’écosystème Microsoft est cruciale. Cependant, pour un homelab généraliste axé sur l’apprentissage, l’hébergement de services, ou la création d’un NAS, Linux offre un rapport qualité-prix imbattable.

Le choix final dépend ultimement de vos objectifs personnels, votre budget, et votre appétit pour l’apprentissage. Quelle que soit votre décision, l’important est de commencer votre aventure homelab avec une base solide qui évoluera avec vos besoins.

Conseil final : N’hésitez pas à tester les deux solutions en parallèle. L’expérience pratique reste le meilleur moyen de valider votre choix et de construire les compétences nécessaires à la réussite de votre projet homelab.

Rédactrice spécialisée en édition de site. Formation de journaliste et passionnée par les nouvelles technologies, l’intelligence artificielle et la rédaction web.

Laisser un commentaire